はじめに

どーも、ふぁんぼです。

毎度ご覧いただきありがとうございます。

今回は初級プログラム5になり、カービングターン中の理想的な姿勢についての

解説になります。

初級プログラム各回、順を追っての解説になっており、前回までの知識が必要に

なる場合が多いです。これまでの記事も併せてご覧いただければ幸いです。

特に前回の初級プログラム4は必読推奨です。ぜひご覧下さい。

【初級プログラム4】

【併せて読みたい】

さて初級プログラム4では、ターン中(角付け中)はモーメントが釣り合う位置に

重心位置をコントロールし続けなければいけないと説明させていただきました。

モーメントが釣り合う位置に重心位置がコントロールできていればどんな姿勢でも

問題ありませんが、今回はさらに一歩踏み込み、理屈と効率という観点から基本的な

ターン中の姿勢を考えてみたいと思います。

いろいろなターン中の姿勢があっていいとは思いますが、本記事で解説する内容は

力学的観点でみれば相違ありませんので、1つの指針として習得目標にしてみて下さい。

結論・カービングターン中の理想の姿勢について

さて今回も結論から申し上げておきます。

理屈と効率という観点から理想的なカービングターン中の姿勢とは、

外傾(リーンアウト)姿勢

です。

スキーヤーやバイク乗りの方はイメージできるかと思いますが、それ以外の方は

いきなり外傾とかリーンアウトとか、なんのことだかさっぱりですよね。

外傾(リーンアウト)姿勢とは下の画像のように下半身より上半身が起きている

状態のことをいいます。

この外傾(リーンアウト)姿勢がなぜ理想的といえるのか、以下のように

各ポイントに分け解説していきます。

【今回のポイント】

1.効率的なカービングターンとは

2.外傾(リーンアウト)姿勢のとり方と重心位置の変化

3.外傾(リーンアウト)姿勢を取りながら傾くことで安定して角付けができる

4.外傾(リーンアウト)姿勢はエッジグリップが増しズレを抑えられる

5.外傾(リーンアウト)姿勢は早い切り替えを動作を可能にする

効率的なカービングターンとは

ここでいう効率的とは、

無駄なく合理的に行われる様

と定義しておきます。

無駄なく合理的にカービングターンが行われれば、そのターン回数は多くなります。

ターン回数を多くするためには速く小さく曲がり、より早い切り替えが求められます。

そしてこれらを極力ズレを少なくした状態でやる必要があります。

つまり、ここでいう効率的なカービングターンとは

ズレを極力少なくし、可能な限り速く小さく多く曲がること

になります。

これより詳細を解説していきますが、この要件を満たすために外傾(リーンアウト)姿勢が

必要になるのです。

外傾姿勢のとり方と重心位置の変化

効率的なカービングターンでは外傾(リーンアウト)姿勢ありきになりますが、

まずはその姿勢のとり方と、それに伴う重心位置の変化を理解しておかなければいけません。

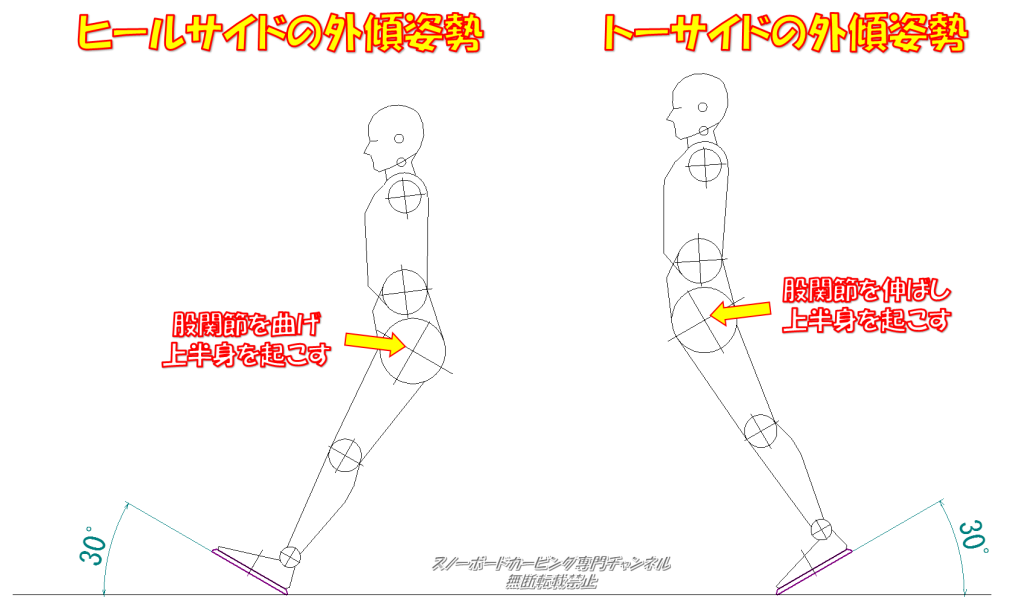

外傾(リーンアウト)姿勢を取るためには、ヒールサイド(かかと側)ターンでは

股関節を曲げ上半身を起こすようにします。前屈するようなイメージになります。

逆にトーサイド(つま先側)ターンでは股関節を伸ばして上半身を起こすようにします。

背筋するようなイメージです。

それぞれ下の画像のようになります。

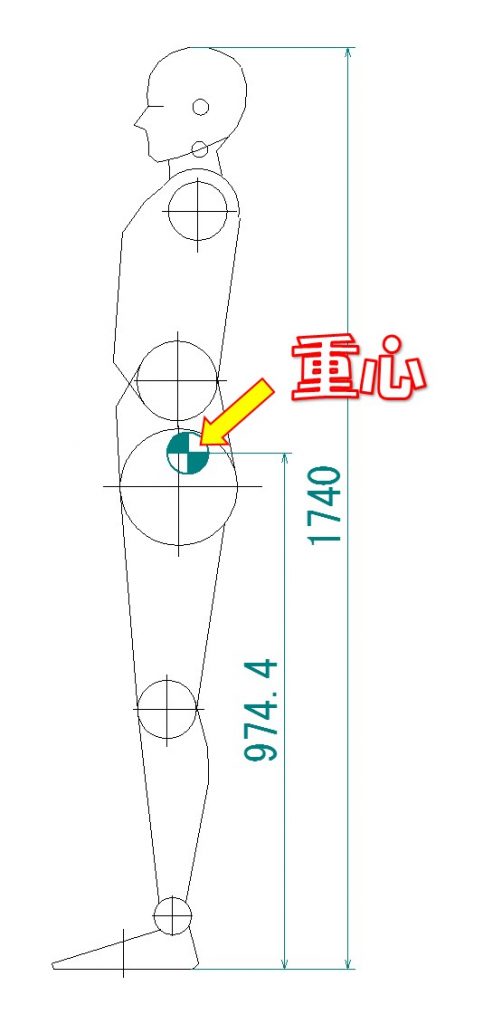

そして重心位置についてですが、人間の重心は直立状態で成人男性であれば、おおよそ足底から身長の56%(成人女性は55%)の位置で仙骨のやや 前方にあると言われています。

身長174cmの私であれば、左の画像のように足底からその56%、つまり97.44cmの位置に重心があることになります。

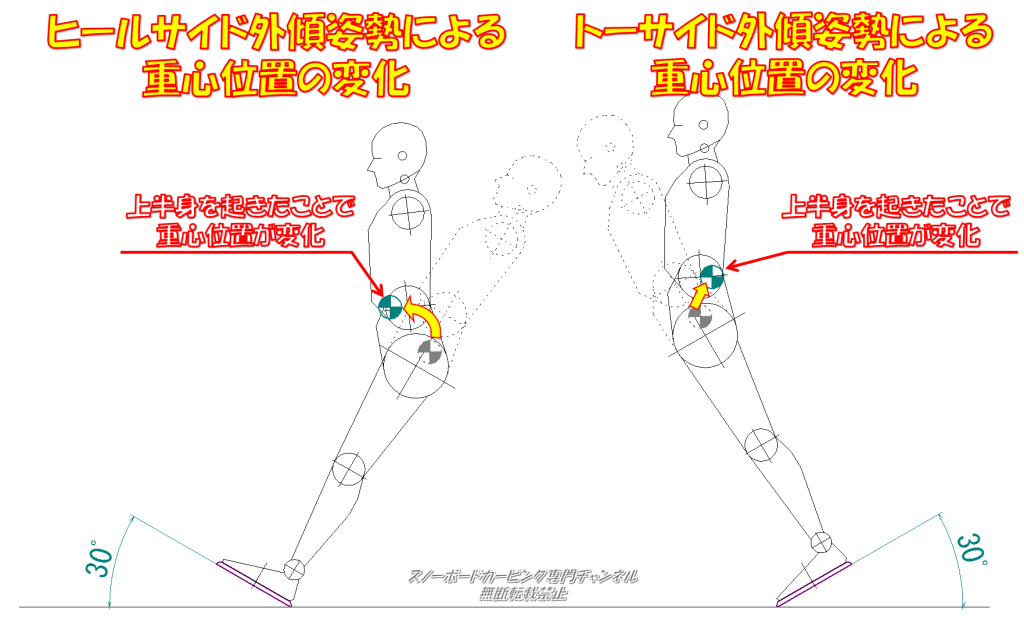

ですが人間の重心位置はその時その時の姿勢に依存し、外傾(リーンアウト)姿勢を

とると上記(直立)の状態から重心位置は変化します。

【併せて読みたい】

外傾姿勢をとることにより体重の70%があると言われる上半身が起きるので、

直立姿勢の重心位置から上半身の移動方向に引っ張られるように重心位置が

変化し下記の画像のようになります。

外傾(リーンアウト)姿勢をとるには股関節の伸縮で上半身を起こす、また外傾(リーンアウト)姿勢と取ることで上半身同様に重心位置は起きる

外傾姿勢を取りながら傾くことで安定して角付けができる

効率的なカービングターンでは、速く小さく曲がることが求められます。

※あくまでも本記事定義の効率的カービングターン

速く小さく曲がるためには、必然的にターン初期から大きく傾くことが求めらます。

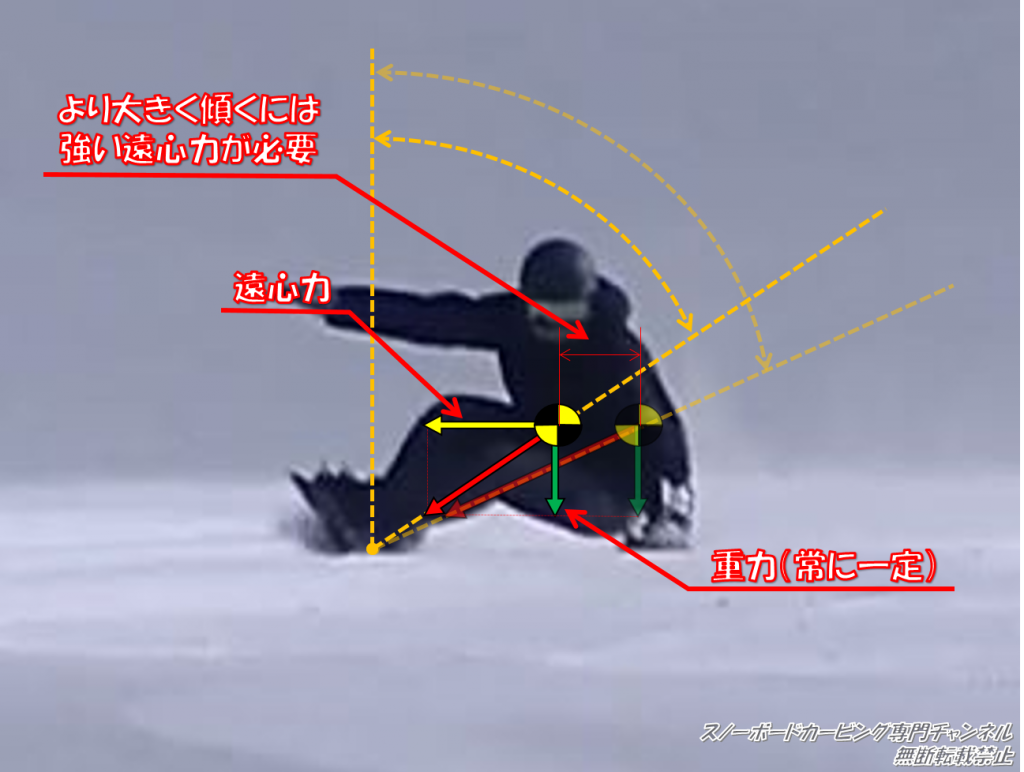

そして、大きく傾くためには物理法則的に強い遠心力が必要になります。

下の画像より、更に大きく傾くにはより強い遠心力が必要になるのが理解できると思います。

自転車やバイクもそうですが、大きく傾くには強い遠心力が必要になるのは感覚的にも

理解できるはずです。

※ちなみにこれらの理屈は数式で証明できますがここでは割愛します

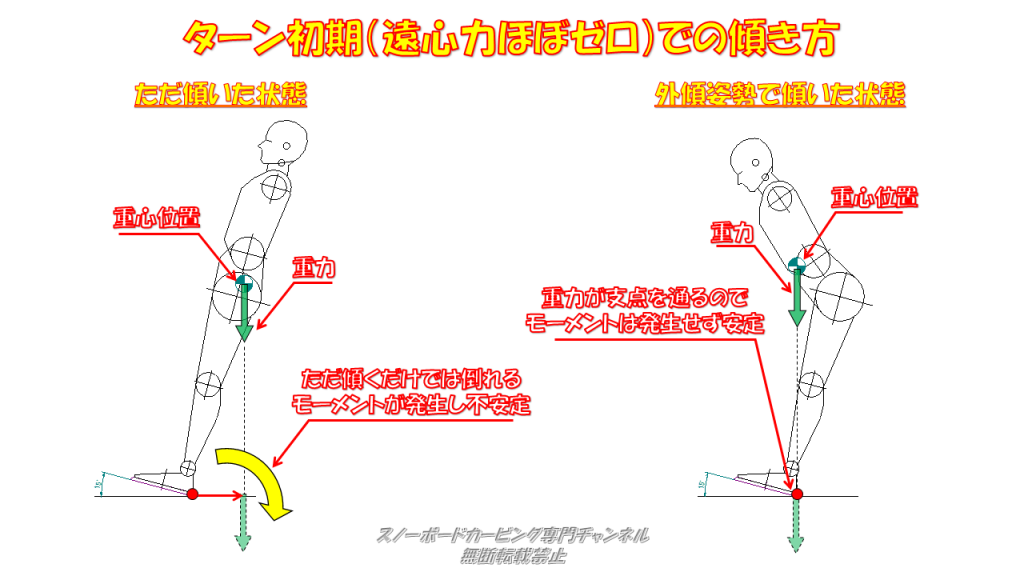

さて傾くには遠心力が必要になるわけですが、ターン初期のまさに板を傾け始める

その一瞬は遠心力がゼロに近いので、ただ傾くこうとするだけではそのまま倒れそうになる

不安定な状態になってしまい、ターン初期から大きく傾いて速く小さく曲がる効率的な

カービングターン向きではありません

ではどうすればよいのか?

ズバリ、遠心力がほぼゼロのターン初期は外傾(リーンアウト)姿勢を取りながら

傾くことで解決します。

下の画像のように外傾(リーンアウト)姿勢を取ることで、ただ傾いただけの状態と

比較すると、重心位置が起きて倒れる方向のモーメントが発生せずに安定して傾く

ことができるようになります。

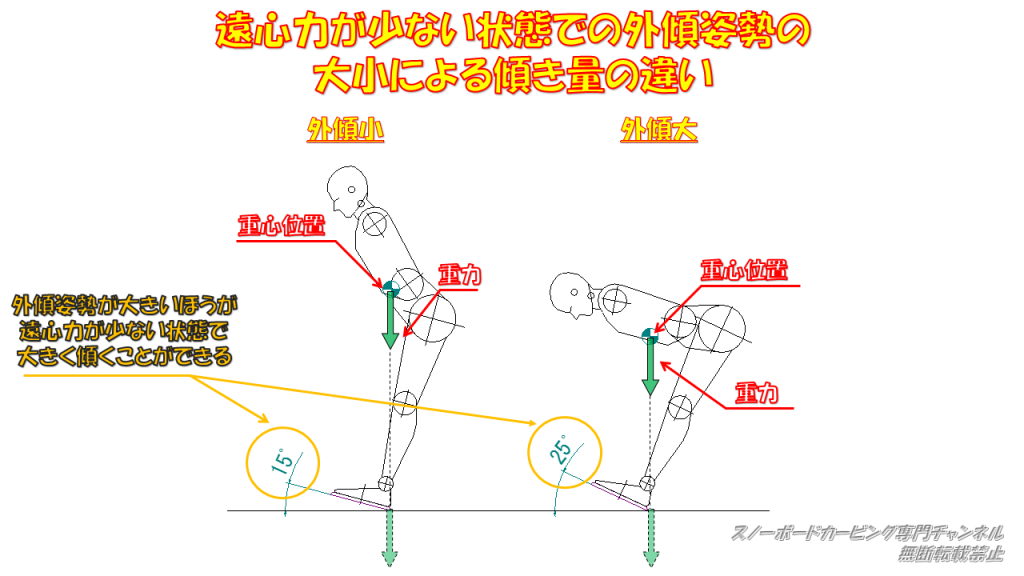

また外傾姿勢をより大きくとれば、より重心位置が起きるので遠心力が少ない状態でも

安定して大きく板を傾くけることができ、結果的にターン初期から大きく傾くことが

できます。

便宜的に股関節しか動かしていない図なのであまりにも不自然ですが

下の画像のようなイメージになります。

ターン初期は遠心力が少なく大きく傾きにくいが、外傾姿勢をとることで安定して大きく傾くことができ、より速く小さく曲がれること(効率的なカービング)につながる

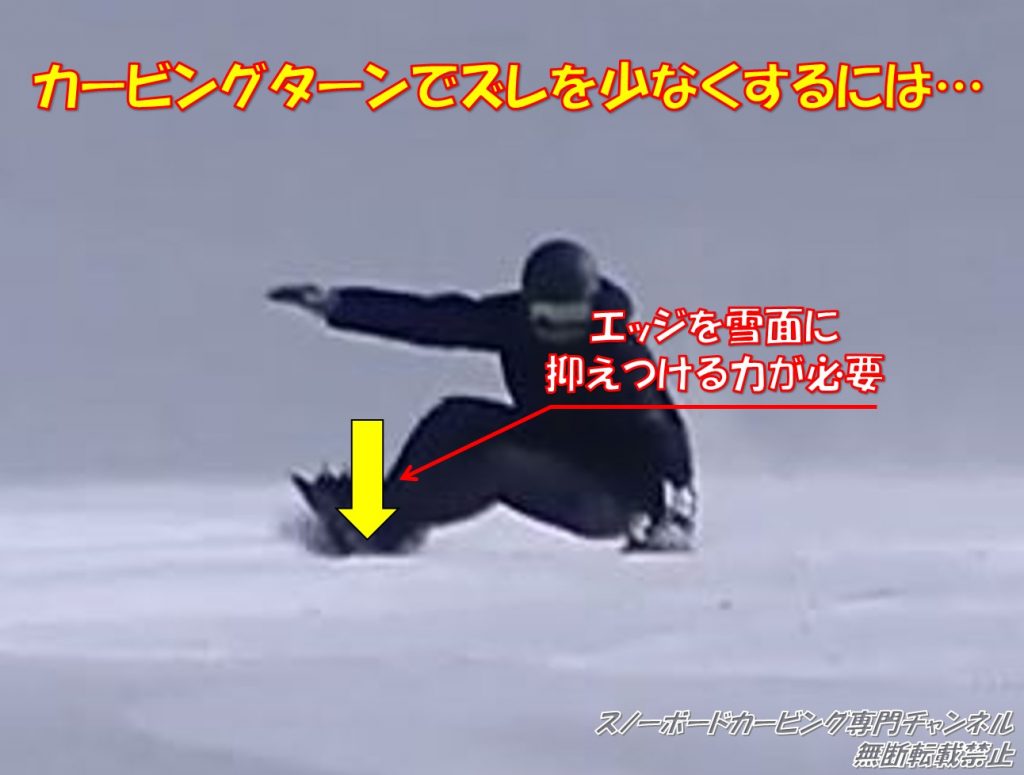

外傾姿勢はエッジグリップが増しズレを抑えられる

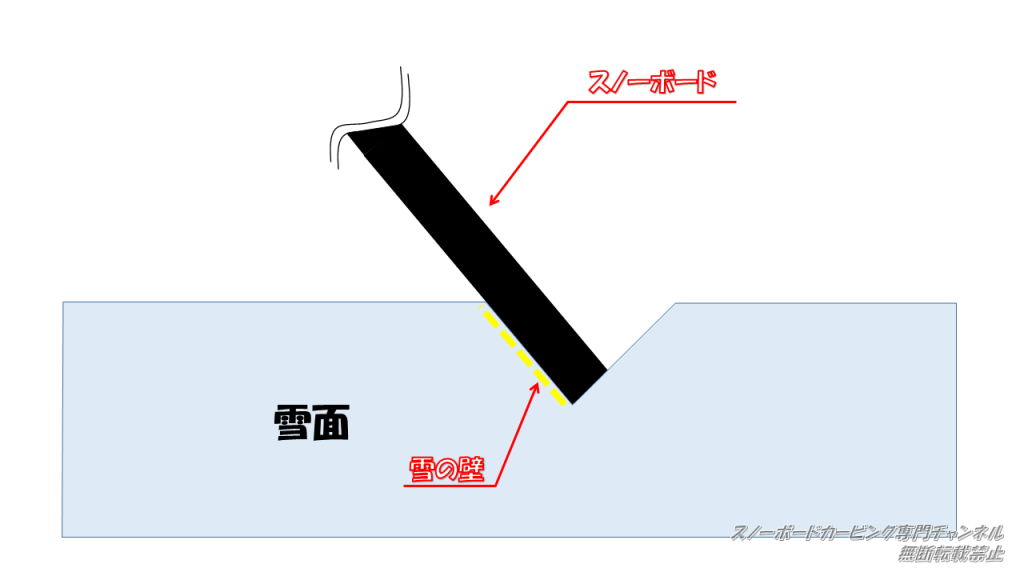

カービングターンでは極力ズレを少なくしなければいけません。

カービングターン中は板が傾いています。そして傾いている板を受け止めるのは雪の壁です。

やわらかい雪質では壁が壊れやすくなるので当然板はズレやすくなり、逆に程よく

締まった圧雪ではしっかりと板を受け止めてくれるのでズレにくくなるのがイメージ

できると思います。

そしてカービングターンではズレを少なくするために(雪質に左右されないよう)

下の画像のように自らエッジを雪面におさえつける操作が必要なります。

この操作ですが、実はターン中に外傾(リーンアウト)姿勢を取ることにより

できてしまいます。

こちらの映像をご覧下さい。(7:45~8:30)

外傾(リーンアウト)姿勢を取っていくことで、カカトとつま先にかかる重さが

徐々に重くなっていくのがお分かりいただけたと思います。

カカトとつま先が重くなるということは、そのまま雪面にエッジを抑えつける力に

直結します。

これは外傾(リーンアウト)姿勢を取っていくことにより重心位置が変わり、

支持基底面の重さの分布が変わるためです。

ターン中は外傾(リーンアウト)姿勢をとることでエッジグリップが増し、ズレを少なくできる

外傾(リーンアウト)姿勢は早い切り替え動作を可能にする

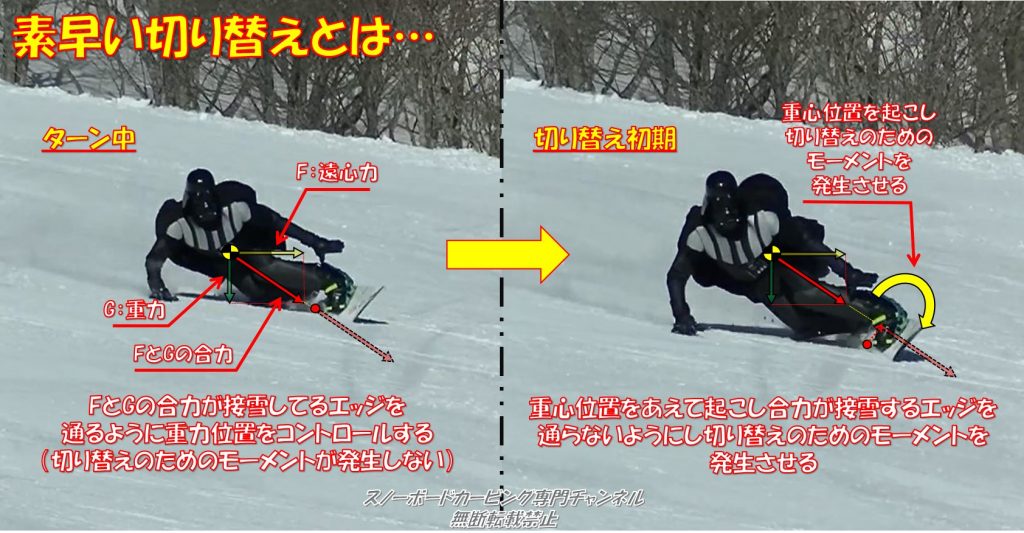

前述の通り、効率的なカービングターンでは速い切り替えが求められます。

結局、切り替えとは板を下の画像のように回転させエッジを切り替えて次のターンに移ることです。

当然ですが、速い切り替えではこの板の回転も素早く行うことが求められます。

そのためには板に回転する力、すなわちモーメントを与えることが必要不可欠です。

この場合、下の画像のように重心位置をさらに起こすことで切り替えのための

モーメントを板に与えることができます。

ポイントは重心位置をさらに起こすことです。

そして重心位置を起こすには外傾(リーンアウト)姿勢が必要になります。

また、重心位置を起こせば起こすほど、モーメントが大きくなりより速い切り替えが

可能になります。

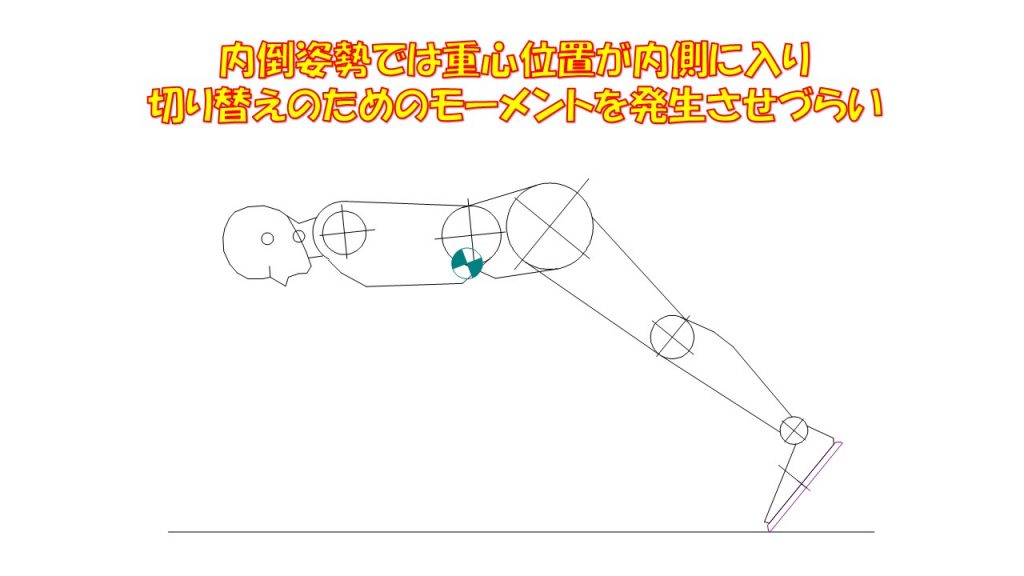

仮に下の画像のような、いわゆる内倒姿勢だと重心位置は内側に入ってしまい

速い切り替えに必要な重心位置を起こす時間(関節を動かす量が大)が長くなり

効率的とは言えません。

速い切り替えのためには重心位置を起こし板にモーメントを発生させることが必要で、そのためには外傾姿勢が効率的である

まとめ

いろいろご説明させていただきましたがまとめです。

効率的なカービングターンでは外傾(リーンアウト)姿勢が必要になります。

なぜかはこれまで述べた通りですが、改めて箇条書きにて記載し、まとめとさせていただきます。

効率的なカービングターンで外傾(リーンアウト)姿勢が必要な理由

ターン初期は遠心力が少なく大きく傾きにくいが、外傾姿勢をとることで安定して大きく傾くことができ、より速く小さく曲がれること(効率的なカービング)につながる

ターン中は外傾(リーンアウト)姿勢をとることでエッジグリップが増し、ズレを少なくできる

速い切り替えのためには重心位置を起こし板にモーメントを発生させることが必要で、そのためには外傾姿勢が効率的である

補足

速い切り替えのための重心コントロールは上級者向けのテクニックですが、

後々の上達を考えあえて初級プログラムで紹介させていただきました。

いきなりやろうとしても難しいので、まずは外傾姿勢で安定してターンできるように

トレーニングに励んでください。

ターン中の安定した外傾姿勢が身につば、自ずと速い切り替えができるように

なるはずです。

それでは最後までお付き合いありがとうございました。

より良いスノーボードライフを!